横浜開港文化圏

横浜開港文化圏

横浜の近代は、幕末開港期から始まったと言われている。

横浜開港というと通常イメージされる地域は、大桟橋や外国人居留地などの関内・関外エリアがイメージされる。しかし幕末開港期の「横浜」のエリアとは、臨海都心部に限定される話しではなく、現在の市域すら越えるようなもっと広がりのあるエリアではなかったのか。

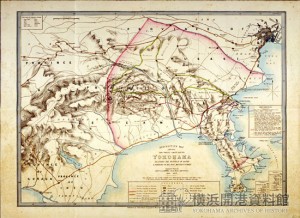

横浜に居留地が出来たときに、外国人が旅券なしの自由往来を要求して、幕府が特別に許可を降ろした区域がある。それが「横浜周辺外国人遊歩区域」(注1)だ。

横浜に居留地が出来たときに、外国人が旅券なしの自由往来を要求して、幕府が特別に許可を降ろした区域がある。それが「横浜周辺外国人遊歩区域」(注1)だ。

この区域は、多摩川を境にして、三浦半島から八王子の方に伸びていく長さ70キロぐらいの多摩三浦丘陵群と境川から西の現在の神奈川県西部、相模湖から大山、丹沢の山塊部を経て小田原まで至る現在の神奈川県西部からなっている。この区域内のムラやマチには、外国人が自由に往来することで、西洋の文明・文化が日本で最初に広がったはずだ。さらに絹の道に象徴されるように、遊歩区域全体で国内外の産物が流通することで、横浜港の海外貿易が支えられたはずだ。まさに外国人遊歩区域は、横浜開港文化圏であったといってよい。幕末開港期は、「横浜周辺外国人遊歩区域」(横浜開港文化圏)こそが、日本の文明開化を支えた「YOKOHAMA」の範囲だったということである。

そして市内の内陸郊外部の3つの圏域(北部、西部、南部)を市境にとらわれずに、景観や地形、歴史文化のつながりや交通ネットワークに基いて、隣接する市町村も含めて描き直した時に、それぞれの圏域の範囲を重ね併せると、この「横浜開港文化圏」に、ほぼ等しいエリアになる。

すなわち「横浜開港文化圏」とは、市内4つの都市圏域の広域合衆体であるともいえるのだ。

超高齢人口減少社会における、横浜のプロモーション戦略を考える際に、開港の地=「横浜港周辺」という「点」の発想ではなく、横浜開港によって経済文化的な影響を受けたエリア(横浜開港文化圏)全体の活性化と再発展という「面」の発想で展開していくことも必要となるのではないか。

ローカルグットでは、市民にとって身近な地域の課題を解決するだけではなく、横浜開港文化圏の結び直しや総合的なプロモーションと言った広域的な都市の魅力づくりにも取り組んでいく。

(注1)「横浜周辺外国人遊歩区域」 横浜周辺外国人遊歩区域図 1867年頃【所蔵】横浜開港資料館蔵